| フィールド・器具のルール |

| ■フィールド・器具のルール | |||

| 広い空き地などがあれば簡単にできるサッカーですが、実際には競技を行なうフィールドに規定があります。 また、用具もユニフォームなどに規定がありますが、一般でのゲームの場合は、本格的でなくても日常的なものであれば十分にプレーできます。 |

|

||

| ●フィールドの大きさ | |||

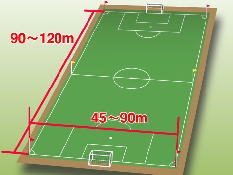

| サッカーを行なう競技場は、フィールドと言います。フィールドの大きさは縦90m~120m、横45m~90mです。国際試合では最大で縦120m×横75m、 最小で縦100m×横64mと決められています。 ちなみに、ワールドカップやオリンピックでは、縦105m×横68mとされており、日本ではこれを標準としています。 |

|

||

| ●フィールドについて | |||

| フィールドの呼び名は図のようになっています。 ①タッチライン フィールドの縦(長い方)のライン。ここからボールが出るとスローインでボールをフィールド内に入れます。 ②ゴールライン フィールドの横(短い方)のラインです。 ③センターライン(ハーフウェイライン) フィールドの中央に引かれた線で自陣と敵陣を区分します。キックオフのときには、全員が自陣にいなければなりません。 ④センターサークル |

|

||

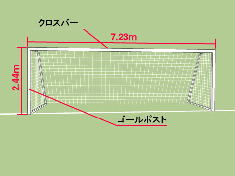

| センターマークを中心にセンターライン上に描かれた半径9.15mの円のことです。 ⑤センターマーク センターラインの中央にあってキックオフを始める位置です。 ⑥コーナーエリア フィールドの四隅にあるエリアで、コーナーキックを蹴るときにボールを置きます。そのときボール全体がこのエリア内に入っていなければなりません。 ⑦フラッグポスト フラッグポストとは、フィールド両端の4端に備え付けてあるポールを指します。ポールの先端には通常は三角の小旗がついています。試合中にボールがこのフラッグポストにあたってインフィールドに跳ね返ってくることが稀にありますが、その場合はプレー続行となります。 ⑧ゴール ここにボールを入れると得点になります。ゴールキーパーが死守するゴールは縦の枠をゴールポスト、横の枠をクロスバーと言います。色は白で形は長方形が主流です。規定の大きさはゴールポストの内側が7.32m、クロスバーの内側の高さが2.44mのものを使用します。なお安全のためゴールは地面にしっかりと固定するようにしましょう。 ⑨ゴールエリア 縦5.5m、横18.44mのゴール前にある四角いエリア。ゴールキックのときにはここからボールを蹴ります。 ⑩ペナルティマーク ペナルティエリアにあるマークで、ペナルティキックはここから蹴ります。 ⑪ペナルティエリア ゴールキーパーが手を使える範囲で、縦16.5m、横40.44mの四角い範囲です。 ⑫ペナルティアーク ペナルティアークとは、ペナルティキックを蹴る際に、ボールを置く位置を中心とする半径9.15mの範囲内で、ペナルティーエリアの外側部分のことを指します。ペナルティーエリア外の場所に描かれている弧の内側にあたる部分です。ペナルティキックの際は、キッカー以外はペナルティーエリアとペナルティーマークの中に入ってはいけないというルールがあります。 ⑬テクニカルエリア テクニカルエリアとは、監督やチームスタッフが指示を出すために設定されたエリアのことです。テクニカルエリアには規定があり、特定された座席部分から両横に1m、前方に1mの範囲であることが条件です。また、テクニカルエリアを示すためのマーキングを施すことが必要です。テクニカルエリアに入る指揮官、コーチは試合開始前に登録する必要があり、戦術的な指示を行なうことができるのは、同時に一人のみとなっています。 |

|||

| ●ボールに関するルール(大きさ、重さ、材質、空気圧など) | |||

|

サッカーボールに関するルールは、日本サッカー協会の定めるサッカー競技規則内に定められています。球形であること、革皮または適切な材料であること、外周は68~70cm、重さは試合開始時に410~450g、空気圧は0.6~1.1気圧とする、などの項目です。 |

|

||

| ●ゴールに関するルール(ゴールポストの間隔とクロスバーの高さなど) | |||

|

|

|

||